十年栉风沐雨,一路春华秋实。自2015年创办以来,暨南大学经济与社会研究院坚定落实为党育人、为国育才的根本使命,确立并坚持“国际化、精英化、小班化”的办学理念,持续探索契合新时代的经济学人才培养路径。十年间,本科、硕士、博士三个层次稳步发展,研究院“把课堂搬到社会现场,把世界请进校园课堂,把学术精神写进青春底色”,逐步形成知行合一、内外联动的育人生态。截至2025年,研究院在读学生两百余人,已走出校园的六届本科生和多届研究生不断成长为胸怀家国、通达国际、勇于担当、善于求证的新时代青年。

1.制度扎根,体系创新:从探索迈向成熟

研究院自创办之初即设定高标准办学目标,敢于先行先试,在制度层面持续打磨契合经济学人才成长规律的路径与机制。研究院以严格选拔为起点,以贯通培养为主线,把课堂教学、科研训练与价值引领统筹推进,逐步形成结构完整、运行高效、成效可检验的人才培养体系。

教师队伍的国际化为高质量培养提供了坚实支撑。截至2025年,研究院专任教师33人,其中29人毕业于境外高校,境外教育背景人才占比高达87.8%。专业领域多元、国际视野开阔。依托较高的师生比与小班教学,教师在研讨式与启发式课堂中开展个性化指导,既关注学生的学业发展与生涯规划,也注重心理关怀与价值塑形;同时通过中英双语教学、国际讲座与跨文化交流等渠道,持续拓展学生的全球视野与开放胸襟。

在导师制度上,研究院坚持“导师全覆盖、全过程、全方位”的育人原则。本科阶段从大二开始为每位学生配置个人导师,围绕学业规划、科研起步与生涯发展进行长期跟踪。自2018年起,学院实施研究生主导师与副导师协同指导机制,构建起导师负责、过程可跟踪、成果可检验的培养闭环。为提升师生匹配质量与指导黏性,研究院近年来引入以诺贝尔经济学奖得主沙普利与罗斯提出的稳定匹配思想为基础的“延迟接受算法”,结合面对面交流、意向征集与统筹匹配等环节,促成更加稳定、互相负责的指导关系,显著提升了双方的满意度与合作效率。

师生交流

研究院设立“新文科经济学拔尖人才计划”,以小班研讨为基本形态,以真实科研项目为牵引,贯穿专题课程、研究训练、学术写作与国际交流等环节,面向具有学术潜质的本科生开展系统化培养。该项目已连续五年开班,累计选拔七十余名学生,逐步成长为学院本科人才培养的标志性品牌。

新文科拔尖人才计划开班仪式

研究生教育注重方向引领与能力提升相统一。硕士阶段强调在坚实方法基础上开展问题导向的学术训练,鼓励学生围绕前沿议题进行独立研究与学术表达,提升发现问题、获取证据与规范阐释的能力。博士阶段突出原创性与学术担当,引导学生在国际对话中凝练中国问题意识,积极参与高水平学术交流与合作,逐步形成具有学术影响力的研究成果。

研究院把思想政治教育与心理关怀贯穿人才培养全过程。通过主题班会、党团活动、朋辈引领与宿舍文化建设,营造崇学向善、团结进取的良好学风与院风。面向毕业年级,学院建立“一人一策”帮扶台账,专人跟进,点对点推送信息,并提供材料修改、面试演练与个性化辅导,以制度的力度与育人的温度共同护航学生顺利成长成才。

2.实践砺能,科研育人:在中国大地上长出真本领

好的经济学教育,必须从现实出发、向问题而行。十年来,学院将课堂教学与真实任务相结合,引导学生面向社会运行的具体议题开展调研、建模与表达,在“看得见、摸得着”的场景中提升证据意识和规范表达。

其中,自2018年由研究院发起的“广东千村调查”已成为学生走向社会课堂的重要平台。项目联合多所高校组织实施,吸引包括港澳台侨同学在内的上千名大学生参与,分赴广东多个市县与行政村,开展入户访谈、基层干部访谈与资料采集,积累了反映乡村治理、产业发展和民生改善的一手资料。该项目获得共青团中央授予的“全国社会实践优秀品牌”称号,在更大范围内汇聚青年学子向下扎根、向上生长的力量,逐步构成实践教学与学术研究良性互动的生动局面。

我院学子参加广东前村调查

围绕科研训练,学院持续建设“本科生workshop”和“科研训练营”等平台,鼓励学生在教师引导与同伴互助中完成从问题意识到学术表达的全过程训练。学生通过选题梳理、资料与数据获取、方法应用、中文与英文写作、公开汇报等环节,有序提升学术表达与规范思维能力;“第一课堂”与“第二课堂”互相推进,实践成果与学术训练彼此增益,促进学生在知行合一中成长。

实践与科研同频共振,带来了可观的竞赛成绩与学术产出。近年,学生在“挑战杯”“互联网+”“大创”等赛事中持续突破,例如:2019年获第十六届“挑战杯”全国竞赛二等奖;2022年在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛中获得银奖与铜奖;2023年获再夺广东省“挑战杯”特等奖,并在“互联网+”国赛斩获铜奖;2025年再获广东省“挑战杯”一等奖,“新文科实践创新大赛”国赛铜奖等。

在学术发表方面,研究院学生持续产出高质量成果。近年有硕士和博士研究生分别在发展经济学国际顶刊Journal of Development Economics及中文顶级期刊《经济研究》《经济学(季刊)》发文。本科生在教师指导下完成的合作论文也已见刊于Economics Letters、China Economic Review。这些成果展现出我院学生扎根中国实践、面向国际前沿、以高水平学术研究服务大局的能力。

这里也不断涌现出一批有热度、有温度的青年故事。有人在本科阶段主动选择携笔从戎,参与国家重大任务,在军营淬炼作风与意志,返校后以更坚韧的姿态投入研究与学习,顺利迈向更高平台;也有人把军旅中养成的自律与担当带回校园,延展到党团实践、志愿公益与学术训练,在求职季赢得多方青睐。真实经历让家国情怀、社会责任与实干精神在同学们身上可感可学,成为成长道路上最亮的底色。

3.面向世界,融通中外:构建“在地国际化”的学习生态

放眼世界、扎根中国,是研究院一以贯之的培养取向。依托合作平台与自有资源,确保同学不出国门也能接通世界学术前沿。

研究院定期开设海外名师短课与主题讲座,并依托与芝加哥大学人类发展经济学研究中心共建的“芝加哥—暨南联合计划”,形成了“在地国际化”课堂。先后邀请诺贝尔经济学奖得主James Heckman、Joshua Angrist、Christopher Pissarides等多位学术大家来院授课并与学生面对面交流,同时也有Whitney Newey、Manuel Arellano等国际顶尖学者受邀讲学。诺奖得主James Heckman教授多次来访我院,被广大师生视为研究院国际化办学的标志性事件。

James Heckman教授与我院学子交流合影

面向新知识与新技术,研究院持续优化课程体系,强化学术规范与国际表达。学院有序将数据分析、人工智能编程、学术英语等内容嵌入经济学主干训练,推动方法学习与问题研究相互支撑;与外国语学院联合建设国际创新班,提升学生的跨文化沟通与学术写作能力,使其能够在更高层次的学术对话中清晰、准确地表达中国经验与研究发现。

学生流动与项目合作同步推进,国际交流渠道不断拓展。本科阶段,与美国密歇根州立大学开展长期交换,并逐步拓展与芝加哥大学、哥伦比亚大学、加州大学伯克利分校等高校的交流合作;研究生阶段,自2019年起与威斯康星大学麦迪逊分校、新加坡管理大学开设“2+1”双硕士项目,显著提升同学们继续深造与职业发展的竞争力。近年,研究院进一步与香港中文大学、英国华威大学、美国西北大学、新加坡管理大学等机构深化合作,建立多层次的联合培养与预备班项目,为学生搭建更广阔的成长通道。

2017级硕士生吕佳玮在芝加哥大学访问交流

在国际化语境下,研究院始终强调讲好中国故事、形成中国叙事。同学们在国际课堂上提出源自本土现实的问题,在田野和数据中锤炼方法,再以规范的学术表达参与国际讨论,既看见世界,也更看得见中国,从而在更高平台上展现自信、贡献智慧。

4.毕业去向:持续向好,以质取胜

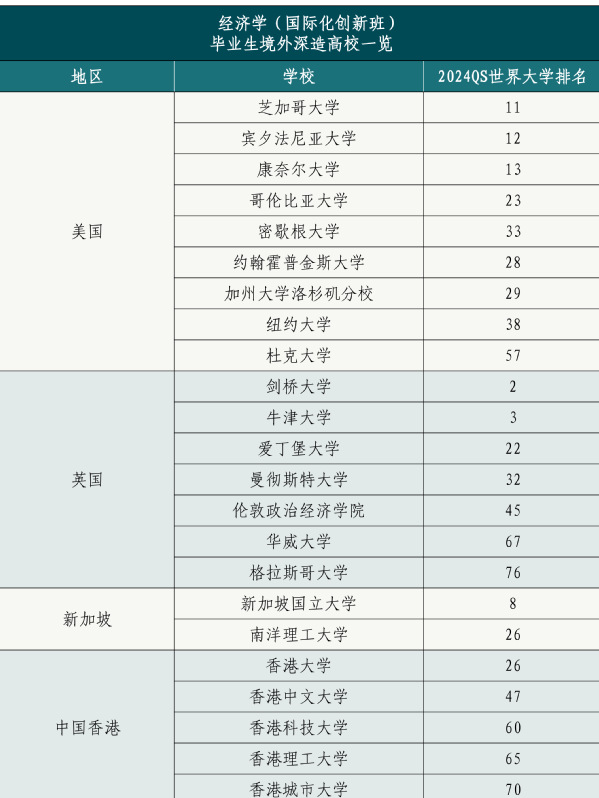

十年育人,十年收获。学院学生的毕业去向始终保持在高水平。本科层面,首届本科毕业生去向落实率达到百分之百、升学比例约七成。此后历届整体就业落实率保持在九成以上,升学比例稳定在七成左右。近年继续深造以境外高校为主,录取院校涵盖牛津大学、剑桥大学、芝加哥大学、康奈尔大学、伦敦政治经济学院、杜克大学、新加坡国立大学等国际一流高校;同时,多位优秀学生直接获得北京大学、复旦大学、香港中文大学、新加坡国立大学等直博录取。

经济学(国际化创新班)毕业生境外深造高校一览

研究生层面,硕士与博士毕业生去向同样质量过硬。不少硕士继续攻读国内外经济学全奖博士,录取学校包括清华大学、北京大学、密歇根大学、宾夕法尼亚州立大学、新加坡国立大学等;亦有毕业生进入重点高校、科研机构、相关部门和大型企业单位工作。博士毕业生整体实现高质量就业,近年入职高校包括华南师范大学、西南财经大学、兰州大学、华南农业大学、浙江工商大学等高校的教学科研岗位。

在直接就业方面,毕业生主要分布于科技与互联网、金融与专业服务、物流与消费等多个行业,岗位聚焦数据分析、研究咨询与金融业务等方向。用人单位普遍反馈我院毕业生学习能力强、沟通表达好、团队协作意识突出,职业素养获得认可。

在“升学指导与就业服务”方面,研究院已形成一套成熟做法:每年面向不同年级组织各类的各个升学就业环节的专题辅导,配套开设写作、材料准备与面试训练等工作坊;“拔尖人才班”提前一年打磨本科毕业论文,帮助学生把兴趣与潜能转化为可展示的学术成果;对求职同学建立个人成长档案,实行分层分类指导与点对点陪伴,由导师、辅导员与班主任协同提供岗位推荐、材料修改、模拟面试和实习对接。对暂未落实去向的同学,实行滚动跟踪与重点帮扶,确保服务不断线、支持不缺位。

我院举办“升学与就业指导工作坊”

严子中副教授为学生修改简历

5.十年再出发:守正创新育英才

十年耕耘,硕果盈枝;十年起势,未来可期。经济与社会研究院将继续坚持把学生放在中心位置,让课堂与现实相连、校园与世界互通,让学术精神浸润青春底色、实践教育激发生长动能、国际视野拓展思维边界。新的十年,研究院将以更扎实的培养质量、更丰厚的实践成果、更自信的国际交流,培养更多敢担当、会研究、能创新、善沟通的新时代经济学人才,交出一份持续进步的育人答卷!